¿Por qué aún no se ha abolido universalmente la pena de muerte?

Lucía Martínez Garay, Universitat de València

El origen de la pena de muerte se pierde en la noche de los tiempos. La legitimidad y la utilidad de este castigo, que ha acompañado al Derecho Penal en todas las épocas y en todas las culturas, solo empezaron a cuestionarse a partir de la Ilustración, y hubo que esperar aún dos siglos más, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para que las críticas se materializaran en reformas generalizadas de las leyes penales tendentes a su abolición.

Ahora bien, una vez comenzado, el movimiento hacia la abolición de la pena de muerte cobró un impulso espectacular, hasta el punto de que en las últimas décadas la historia de la pena de muerte parece ser la historia de su progresiva abolición: tanto por los tratados internacionales que prohíben o restringen su aplicación, como por el número de países que la han ido desterrado de sus legislaciones o que, aún teniéndola formalmente prevista, no la aplican.

¿Significa esta tendencia que está próxima la erradicación de la pena de muerte en el mundo? ¿O existen aún obstáculos importantes que pueden dificultar seriamente ese objetivo?

Evolución: la regulación internacional

Tras los Juicios de Núremberg, Joachim von Ribbentrop fue el primer líder nazi ejecutado en la horca el 16 de octubre de 1946.

Tras los Juicios de Núremberg, Joachim von Ribbentrop fue el primer líder nazi ejecutado en la horca el 16 de octubre de 1946.Wikimedia Commons

El Tribunal Militar de Nüremberg, instituido para juzgar los crímenes cometidos por los jerarcas del nazismo, aún aplicó en 1946 la pena de muerte en la horca a varios de los procesados. Y la pena capital no constituyó una prioridad en la agenda de las Naciones Unidas durante los primeros años de esta organización: la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 no la menciona.

En el ámbito europeo el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 declaró que la “pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena” no vulnera el derecho a la vida.

Sin embargo, a partir de la década de 1960 todos los pactos internacionales sobre derechos humanos aprobados tanto a nivel mundial como regional han restringido muy notablemente la aplicabilidad de la pena de muerte, o incluso obligan a su completa abolición, y ninguno de los tribunales penales internacionales instituidos para juzgar crímenes internacionales (antigua Yugoslavia o Ruanda), ni tampoco la Corte Penal Internacional, prevén la de muerte como una de las penas aplicables.

Límites a esta pena

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 fue el primero en establecer una serie de límites severos a la admisibilidad de esta pena, límites que en 1984 recogió con una regulación más detallada el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Se conocen desde entonces como las “Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte” y obligan, entre otras cosas, a que la pena de muerte esté prevista solo para los delitos más graves, entendiéndose por tales los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves (es decir, básicamente delitos de homicidio o asesinato consumado).

La pena capital solo puede imponerse tras un proceso con todas las garantías que permita al condenado interponer recurso, y debe ser posible siempre la conmutación de la pena o el indulto. Se prohíbe aplicarla a quienes fueran menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y se prohíbe ejecutarla sobre mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como sobre personas que hayan perdido la razón.

La ejecución debe hacerse de la forma que cause el menor sufrimiento posible. Y, lo que es muy importante, todas esas limitaciones se aplican a los Estados que aún conservan la pena de muerte, de donde se deduce que es imposible reintroducirla en aquellos que ya la hayan abolido.

Posteriormente, diversos protocolos facultativos tanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 1989) como a las Convenciones Americana y Europea de Derechos Humanos (1990 y 1983, respectivamente), han restringido aún más el ámbito de la pena de muerte, pues obligan a los países firmantes a abolirla en todos los casos, salvo en tiempo de guerra si los Estados así expresamente se lo reservan.

Y en el ámbito europeo se ha ido un paso más allá con el Protocolo número 13 (2002), que abole la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra.

Silla eléctrica del Correccional de Greensville (Virginia, EE.UU.)

Silla eléctrica del Correccional de Greensville (Virginia, EE.UU.)Rob Crandall / Shutterstock

El menor sufrimiento posible

Es más: aunque las salvaguardias ordenan que la pena capital se ejecute del modo que cause el menor sufrimiento posible, se ha demostrado muy difícil encontrar un método de ejecución que no cause padecimientos calificables como crueles e inhumanos, lo que convierte a la pena capital en contraria al Derecho internacional de los Derechos Humanos, no ya por vulnerar el derecho a la vida, sino por conculcar la prohibición de torturas y de tratos inhumanos y degradantes, que es una prohibición absoluta.

En EEUU la inyección letal ha evidenciado en numerosas ocasiones fallos que han provocado largas agonías a los condenados, hasta el punto de que se está planteando la vuelta a métodos como la silla eléctrica, la horca o el fusilamiento.

En Europa desde el caso Soering (1989) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la propia experiencia de largos años en el “corredor de la muerte” puede constituir un trato inhumano y degradante.

Moratoria en las ejecuciones

Que la opinión en el ámbito internacional es mayoritariamente contraria a la pena de muerte lo corrobora la posición de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en 2007 aprobó por primera vez una resolución pidiendo a los Estados que aún la mantienen que establezcan una moratoria de las ejecuciones, con vistas a su abolición. En diciembre de 2018 la Asamblea General reiteró por séptima vez la petición de una moratoria, que fue votada a favor por 121 Estados.

A ello hay que añadir que el movimiento de los Estados hacia la abolición de la pena de muerte cuenta con poderosos apoyos e impulsos a nivel social: tanto la presión de importantes ONG (Amnistía Internacional, Coalición Mundial contra la Pena de Muerte), como de la comunidad académica internacional (REPECAP), así como de voces tan significadas como la del Papa Francisco I, que modificó en 2018 el catecismo de la Iglesia católica para declarar que “la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

Datos sobre condenas

También los datos confirman el retroceso de la pena de muerte en el mundo. Según el último Informe de Amnistía Internacional sobre condenas a muerte y ejecuciones, referido al año 2018, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 8 la conservan solo para situaciones excepcionales como estados de guerra, y otros 28 pueden ser considerados abolicionistas en la práctica porque, aunque conservan esta pena para delitos comunes como el asesinato, no han ejecutado a nadie en los últimos 10 años, y se cree que mantienen una política consolidada de no llevar a cabo ejecuciones.

En total, 142 países abolicionistas en la legislación o en la práctica, frente a 56 que retienen la pena de muerte. Es una evolución muy significativa, si se tiene en cuenta que en el año 1977 la pena de muerte solo estaba abolida en 16 países.

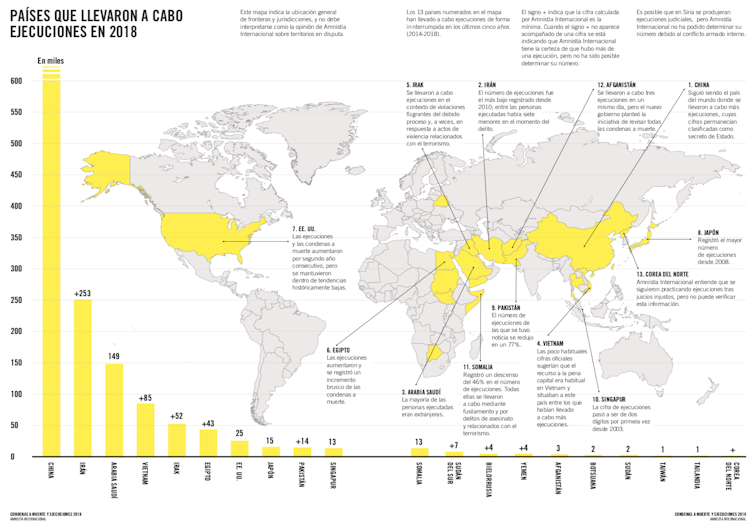

Países que llevaron a cabo ejecuciones en 2018.

Países que llevaron a cabo ejecuciones en 2018.Amnistía Internacional

El número de ejecuciones que se llevan a cabo parece seguir asimismo una tendencia descendente: Amnistía Internacional da para el año 2018 una cifra (mínima) de 670 ejecuciones, que representa un descenso notable desde las más de 1 600 confirmadas en 2015, y es el número más bajo de ejecuciones registrado por esta organización en la última década. Por lo que hace al número de condenas a muerte, las registradas en todo el mundo en 2018 (2 531) representan un ligero descenso con respecto a las contabilizadas en 2017 (2 591).

Estimación de ejecuciones 2009 – 2018.

Estimación de ejecuciones 2009 – 2018.Amnistía Internacional

No obstante, es importante advertir que resulta muy difícil estimar las cifras reales tanto de las ejecuciones como de las condenas, pues muchos países no son transparentes en la información que ofrecen o directamente no aportan cifras; especialmente significativo es el caso de China, donde la información sobre la pena de muerte está declarada secreto de estado, aunque las ONG estiman que el número de ejecuciones alcanza varios miles cada año.

Subsistencia de la pena capital

A pesar de la tendencia hacia la abolición, la pena capital subsiste aún en más de 50 Estados, y especialmente en algunos de ellos parece fuertemente arraigada: excluyendo a China (que se cree que es el mayor ejecutor del mundo pero donde la opacidad del Estado impide conocer las cifras), el 78 % de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo cuatro países: Arabia Saudí (149), Irán (253), Vietnam (85) e Irak (52).

Además, allí donde subsiste la pena de muerte muchas veces no respeta los estrictos márgenes en los que el Derecho Internacional aún toleraría su aplicación.

Tal y como tiene documentado Amnistía Internacional, esta pena se aplica en ocasiones por delitos de tráfico de drogas, blasfemia, adulterio o delitos económicos, que en absoluto encajan con el concepto de “crímenes más graves” establecido en las salvaguardias.

Además, se ha seguido condenando a muerte y/o ejecutando a menores de edad y a personas con alteraciones mentales, y muchos de los países que más aplican y ejecutan la pena capital no lo hacen tras la celebración de un proceso que pueda ser considerado “justo”, sino en condiciones arbitrarias y muchas veces sobre la base de confesiones que pueden haber sido obtenidas bajo tortura.

Y, en fin, junto a la tendencia hacia la disminución tanto de las ejecuciones como de las condenas, no dejan de observarse también algunos movimientos preocupantes.

Por ejemplo, mientras el número de condenas a muerte descendió en algunos países de forma importante en 2018 (por ejemplo, en Kenia, Sierra Leona y Sudán del Sur), en otros ocurrió lo contrario (Egipto o Irak). En Estados Unidos (donde 30 estados y la jurisdicción federal mantienen la pena de muerte) se había observado desde 2007 una tendencia descendente tanto en el número de condenas como en el de ejecuciones, pero en 2017 y 2018 ambas magnitudes han vuelto a aumentar (si bien las cifras continúan en mínimos históricos).

Estados Unidos, por cierto, es un buen ejemplo de estas tendencias contrapuestas: la pena de muerte fue declarada inconstitucional en el estado de Washington en octubre de 2018, y en marzo de 2019 el Gobernador de California declaró una moratoria en las ejecuciones; sin embargo, en julio de este mismo año el Gobierno Federal ha anunciado que va a reanudar las ejecuciones federales por primera vez desde 2003.

Activistas contra la pena de muerte manifestándose en Bruselas el 1 de marzo de 2019.

Activistas contra la pena de muerte manifestándose en Bruselas el 1 de marzo de 2019.Alexandros Michailidis / Shutterstock

Obstáculos para su completa abolición

La pena de muerte es una cuestión de derechos humanos. Pero no solo porque todos los convenios internacionales en esta materia o bien la prohíben, o bien reducen su admisibilidad a supuestos excepcionales, sino también en el sentido de que su suerte va unida al reconocimiento y garantía de los demás derechos humanos: donde estos no se respetan, tampoco se respeta la vida. Así lo confirma la realidad de algunos de los países que más ejecuciones acumulan en el mundo: China, Irán, o Arabia Saudí, especialmente.

En consecuencia, parece que condición para la abolición mundial de la pena capital sería una progresiva democratización de estos estados, con todo lo que ello implica (libertad de conciencia y de expresión, sufragio universal y libre, transparencia de la actividad gubernamental, consolidación de las garantías procesales, etc), objetivo que no se antoja cercano ni exento de dificultades.

Ahora bien, también es cierto que la abolición de la pena de muerte podría constituir, a su vez, un primer paso y un impulso en esa dirección.

Por otro lado, el hecho de que la pena capital subsista también en algunos países cuyos sistemas políticos pueden calificarse sin duda como Estados de Derecho democráticos (los ejemplos más claros son Estados Unidos y Japón) evidencia que tiene que haber además otras razones que dificultan su desaparición.

Opinion pública

Una de ellas, frecuentemente esgrimida, es la de la opinión pública: se aduce que los ciudadanos reclaman esta pena, por lo que mantenerla supone respetar la “voluntad del pueblo”. Y, a su vez, suprimirla podría tener costes políticos para los dirigentes.

La fuerza de este argumento, sin embargo, es relativa. De un lado, porque es falaz identificar automáticamente la “opinión pública” con el resultado de encuestas, hechas a veces al calor de noticias sobre crímenes horrendos y, siempre, con preguntas simplificadas y a un público que carece de información contrastada y fiable sobre los costes y las consecuencias de esta pena.

En contra de lo que suele afirmarse por quienes la defienden, no existe evidencia científica que avale la supuesta eficacia disuasoria de la pena de muerte, esto es, no se ha podido demostrar que reduzca la frecuencia de comisión de los delitos para los que se aplica. Por el contrario, de lo que sí existe evidencia empírica es del elevado número de condenados a muerte que posteriormente se ha demostrado que eran inocentes.

Además, la pena capital afecta desproporcionadamente a las personas con menos recursos y a quienes pertenecen a grupos minoritarios, por lo que se la puede considerar discriminatoria. Si los ciudadanos conocieran mejor estos datos, quizá la opinión pública sobre la pena capital variaría, o al menos el debate al respecto podría hacerse con menos demagogia y más racionalidad.

Pero, sobre todo, la opinión pública favorable a una práctica que atenta contra los derechos humanos no es razón para mantener dicha práctica. Y la pena de muerte se ha abolido con éxito en países donde la opinión pública era mayoritariamente partidaria de mantenerla, como muestra por ejemplo el caso de Francia en 1981.

Esto no significa, desde luego, que deba despreciarse o ignorarse la opinión de la ciudadanía, ni que los caminos hacia la abolición puedan ser iguales en todas partes (David Garland ha analizado con minuciosidad el peculiar trasfondo político-social y cultural de la pena capital en los Estados Unidos, muy diferente al contexto europeo). Pero sí que las decisiones políticas no tienen por qué ser siempre el reflejo de estados de opinión mayoritarios, sino que también pueden liderar trasformaciones hacia culturas más respetuosas de los derechos, y por ello más democráticas.

El argumento de la religión

Por último, una referencia a la religión: desde la década de 1980 un importante grupo de países retencionistas de población mayoritariamente musulmana ha esgrimido como argumento para mantener la pena capital que viene ordenada por la religión islámica. Sin embargo, y como ha subrayado William Schabas, resulta un argumento discutible. De un lado, porque bastantes de ellos han ratificado el Pacto Internacional de 1966 sin hacer reservas a su artículo 6, por lo que se han sometido voluntariamente a una normativa internacional que solo permite esta pena en el estrecho margen de las salvaguardias.

Por otro lado, porque dentro del Islam coexisten diversas corrientes sobre cómo deben interpretarse el Corán y la Sharia, y prácticas punitivas bastante distintas en los diferentes estados de mayoría musulmana.

La experiencia de la religión cristiana muestra cómo una misma fe justificó en el pasado la muerte en la hoguera para judaizantes y apóstatas, y sin embargo hoy día considera esta pena contraria a la dignidad humana.

No es descabellado pensar que en el ámbito del Islam la pena capital no se mantiene solo porque sea un mandato divino, sino principalmente como instrumento de represión penal al servicio del mantenimiento de estructuras políticas autoritarias, y que existe margen también en esa religión al menos para una moratoria y una reflexión sobre la legitimidad del castigo capital.

En definitiva, erradicar la pena de muerte requiere que se implanten o consoliden sistemas políticos democráticos y respetuosos de los derechos humanos allí donde todavía no existen, pero también que se consolide una cultura política ilustrada y verdaderamente democrática también en los países que formalmente ya son Estados de derecho.

Para lograr ambas cosas debe continuar la presión política, diplomática y social a los gobiernos (que ya en numerosas ocasiones se ha demostrado eficaz para detener ejecuciones particularmente escandalosas), pero también hay que perseverar en la explicación de las razones por las cuales la pena de muerte es un castigo innecesario, cruel, discriminatorio e injusto.

Lucía Martínez Garay, Profesora Titular de Derecho Penal, Universitat de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original. / Imagen: Shutterstock

- Me gusta 0

- Me encanta 0

- Me divierte 0

- Me asombra 0

- Me entristece 0

- Me enoja 0