En el programa 17 de la temporada 12 de Nadie Sabe Nada, el humorista Berto Romero (uno de los dos presentadores, junto con Andreu Buenafuente) leyó una pregunta parecida a la que da título a este artículo. Sus años de experiencia en el humor (y la ignorancia como sello de identidad cómica de este espacio radiofónico) le llevaron a no responderla y centrarse en la peculiar introducción que acompañaba a aquella pregunta. Tras un breve lapso de tiempo improvisando con Andreu, optaron de forma tácita por “dejar de cocinarla”.

Pero ese tiempo fue suficiente para alimentar el efecto mariposa. O, como quizás dirían ellos, el efecto samanté. Así que trataremos de responder la pregunta aquí. Aunque Berto no lo haya sabido, la ciencia sabe bien.

Resumiéndolo mucho, los mocos tienen un rol en la defensa inmunológica, las lágrimas sirven como protección ocular y señal social y el sudor se ocupa de regular la temperatura corporal. En contraste, la función principal de la saliva es proteger la salud bucal, para lo que la neutralidad de su pH es clave. Pero mastiquemos esto un poco más.

Una de mocos

Si alguna vez ha probado el sabor de un moco, o los ha tragado para evitar sonarse la nariz durante un resfriado, se habrá percatado de su salinidad. El moco nasal contiene un 90 % de agua, además de glicoproteínas e iones (átomos o grupos de átomos con carga eléctrica), sobre todo de cloruro (Cl⁻) y sodio (Na⁺), los ingredientes de la sal. Estos iones proceden de la sangre y del líquido intersticial (el espacio que hay entre las células) y son filtrados por los epitelios, los tejidos que revisten las cavidades y conductos del organismo.

La principal función del moco es generar una barrera física que atrapa partículas, microorganismos y elementos contaminantes. Gracias a su ambiente salino, algunos de los patógenos atrapados se deshidratan debido al desequilibrio en la presión osmótica (el agua pasa del patógeno al moco) y quedan inactivos. La salinidad también ayuda al movimiento del moco (por eso el agua de mar produce descongestión nasal) y a mantener una adecuada viscosidad.

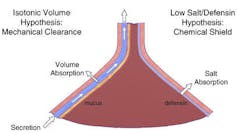

Depuración de moco como mecanismo de defensa y regulación de la cantidad adecuada de sal y agua para generar un escudo químico.

Depuración de moco como mecanismo de defensa y regulación de la cantidad adecuada de sal y agua para generar un escudo químico.Knowles & Boucher, 2002

A este pegajoso baile se une una “brocha periciliar”, es decir, cilios (estructuras móviles de las células) que evitan que el moco entre en los pulmones desplazándolo hacia la garganta para que sea eliminado al tragarlo o esputarlo.

Resulta que el moco es un superhéroe desconocido que nos protege de múltiples peligros. Su presencia y composición ha sido vital para nuestra evolución y la del resto de mamíferos.

Ración de lágrimas

Continuemos con las lágrimas. Se ha establecido la existencia de tres tipos: las basales, las reflejas y las psicoemocionales:

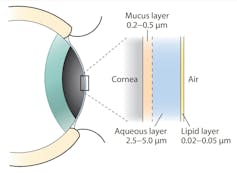

- La lágrima basal es una película de tres capas en la superficie de la córnea: una viscosa capa interna de moco (sí, moco) que favorece la sujeción, una “gruesa” capa intermedia acuosa y una capa externa de lípidos que retrasa la sequedad del ojo.

Espesor en micrómetros para cada capa de la película lagrimal de la córnea.

Espesor en micrómetros para cada capa de la película lagrimal de la córnea.Braun, 2012

- La lágrima refleja es una respuesta ante estímulos físicos o químicos externos (por ejemplo, ante los gases producidos al cortar una cebolla) para limpiar el ojo. Si el estímulo es intenso, la lágrima basal se desborda.

- La lágrima psicoemocional no es útil para el ojo, sino que tiene una función social muy importante: se utiliza para expresar la necesidad de ayuda y apoyo.

Cuando derramamos lágrimas y éstas llegan a la boca, podemos notar su sabor salado debido a su composición bioquímica: una alta concentración de electrolitos de cloruro y sodio disueltos en agua, acompañados de proteínas, enzimas e incluso restos de fármacos. Básicamente, estamos probando una versión gourmet de los mocos nasales.

El sudor como refresco

Para refrescarnos necesitamos sudor. Sus componentes principales son el agua (99 %) y una buena cantidad de cloruro de sodio. Entre sus funciones está el mantenimiento de la homeostasis corporal.

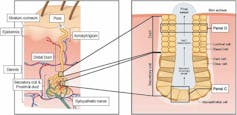

El sudor se forma en el túbulo secretor de la glándula sudorípara. A medida que ese líquido pasa por los conductos excretores se reabsorben los electrolitos de cloruro y sodio (entre otros), mientras que el agua se retiene dentro.

Mecanismo de secreción de sudor de una glándula ecrina.

Mecanismo de secreción de sudor de una glándula ecrina.Baker, 2019

Si la sudoración es baja, la reabsorción de electrolitos es eficiente y el sudor será hipotónico (tiene menos sal). Sin embargo, en tasas altas de sudoración (por aumento en la temperatura del aire o un ejercicio físico intenso), el tiempo para reabsorber la sal disminuye, lo que lleva a un sudor más rico en electrolitos, es decir, más salado.

La saliva está sosa

Y llegamos al plato fuerte, pero sencillo de digerir. La saliva es un líquido estéril compuesto por agua (99 %) y moléculas orgánicas e inorgánicas (1 %).

La secreción de saliva comienza con el movimiento de iones de cloruro y sodio hacia unos tubos huecos (lo que se conoce como lumen acinar) de las glándulas salivales. Debido a una mayor concentración de sal en esos tubos, se produce la entrada de agua desde el líquido intersticial, generando un fluido inicial isotónico o “salado” (su contenido en sal es el mismo que el del suero sanguíneo).

Pero al avanzar hacia el exterior, el cloruro y el sodio son recaptados por canales específicos y salen del lumen. Como el agua no tiene forma de escapar de ahí, debe continuar hasta el final. El líquido resultante es una saliva hipotónica.

Conversión de saliva isotónica en saliva.

Conversión de saliva isotónica en saliva.hipotónica.

Proctor, 2016

Entre otras funciones, la saliva ayuda a saborear los alimentos, proteger de las caries y mantener un pH de entre 6.7 y 7.4 (el pH neutro es 7). Mantener este pH es fundamental para equilibrar los ecosistemas bucales, ya que las proteínas que forman la película salival proporcionan nutrientes a las bacterias presentes en la boca para que ataquen a los microbios.

Una saliva con alta salinidad impediría la proliferación de la placa bacteriana necesaria para el cuidado de la boca. Además, podría alterar el sabor de los alimentos y afectar negativamente a la experiencia sensorial durante la ingesta.

O sea, la saliva contiene “sal” exclusivamente como parte de la palabra.

A la postre

El menú degustado en compañía de la ciencia finaliza con el dulce toque de la sensación de conocimiento. Hemos digerido que nuestro cuerpo contiene complejas recetas y explicarlas agradará a cualquiera (o casi) en las mejores sobremesas.

Ahora, Berto, y cualquier persona, podrá decir: yo sé a sal y sé por qué.

Jorge Romero-Castillo, Profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva, Universidad de Málaga

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.